Oggi sono andata all’Hotel House. La prima domanda che sorge è “Cos’è?” . E’ un Palazzo occupato da immigrati di decine di etnie diverse che si trova a Porto Recanati, a pochi passi dal mare. La seconda è “Perché mai?”. Perché il bello di studiare architettura è che puoi confrontarti con la realtà che ti circonda, avere l’opportunità di contribuire al suo miglioramento e ciò purtroppo o per fortuna ti porta a dover constatare in prima persona quello che accade dove accade. Per cambiare qualcosa lo si dovrebbe conoscere prima.

I professori ci portano in gruppo davanti a questo palazzo di 17 piani, costituito da quattro bracci disposti a croce pieni di appartamenti sovraffollati, al cui centro si trova un corpo ascensori non funzionante. Il portiere, un bergamasco ci accoglie, ci spiega la situazione, ci dice di stare tranquilli e girare liberamente, nessuno ci verrà a disturbare nel nostro percorso. Conclude l’introduzione dicendo di amare il suo lavoro, nonostante tutto fare parte di una cosi variegata comunità lo appaga profondamente.

Dall’esterno la prima cosa che salta all’occhio è la moltitudine di indumenti stesi ad asciugare sui balconi, colorano l’intera facciata, e tra loro spunta la testolina di qualche bambino curioso che ci osserva, noi 53 studenti muniti di macchine fotografiche venuti solo a disturbare la loro quiete giornaliera. Appena si entra la sensazione è di profondo degrado: vetri rotti, fili scoperti e tagliati, mobili buttati dove capita, spazzatura e soprattutto mi è rimasta impressa l’enorme quantità di bucce di banane in ogni angolo. Qualche topolino qui e la e tanti graffiti, i graffiti ci hanno guidato nella scoperta di ogni piano, scritte sui muri raccontano la storia di ogni livello, degli abitanti che lo occupano. I piani sono tutti uguali: stesso numero di appartamenti, stessa disposizione, tutti uguali. Primo piano, secondo, terzo quarto e così via, numeri scritti sui muri, sulle porte per distinguere gli appartamenti. Una porta però è di legno blu e bianco, e tutt’attorno qualcuno ha dipinto il muro con una spugnetta imbevuta di vernice rosa. Saliamo e compare una scritta fatta a pennarello “Per favore fate piano”. Giro l’angolo e c’è un’iscrizione in arabo, ce ne sono tantissime, chi sa cosa significano. Un ragazzo a qualche piano più in alto ha scritto “Mi sono innamorato di Eyda”.

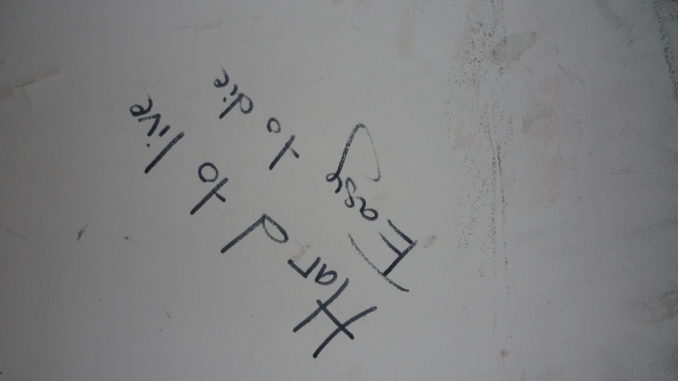

Da una porta gialla fa capolino una bambina, credo sia indiana, non avrà più di 6 anni, occhi e capelli scurissimi. I suoi occhioni ci guardano curiosi e le sorridiamo, accenna a un timido “ciao” e quando la risalutiamo, sparisce di nuovo dietro la porta di casa. Saliamo ancora e le scritte sui muri continuano a parlarci: un numero di telefono, un cuore con due iniziali dentro, e poi una cosa che fa riflettere “It’s hard to live, it’s easy to die” e l’angoscia mi pervade. Viene attenuata dalle risate di 3 bambini che per il corridoio dell’undicesimo piano giocano a palla incuranti del nostro passaggio. Saliamo ancora, ci sono i segni del terremoto: durante l’oscillazione uno dei bracci si è letteralmente staccato dal resto della struttura, lasciando una crepa nel solaio in cui posso infilare tranquillamente una mano, da brivido, eravamo tredicesimo piano. Su un’altra parete c’è un disegno bellissimo: qualcuno ha disegnato una bandiera con una stella e una luna, non so cosa voglia dire, ma sempre sulla bandiera c’è scritto “Pakistan Italia” è una cosa bellissima, penso. Rientrano altri bambini da scuola e tutti socievoli e allegri ci salutano mentre salgono fino in cima, noi nel frattempo riscendiamo dopo aver fatto 15 piani a piedi e ne avremo fatti altri due di più se dei cancelli non ce lo avessero impedito. Ripercorriamo le scalinate una dopo l’altra, certe macchiate di sangue, non vediamo l’ora di uscire ma allo stesso tempo quel luogo ci affascina. Usciamo dall’atrio nel cortile d’ingresso, dal balcone si affaccia la bimba che prima ci aveva salutato sull’uscio e insieme a lei spuntano altre tre testoline, forse fratellini e sorelline. Con la manina ci fanno “ciao” da lontano e io ricambio il saluto e il sorriso. Non me lo dimenticherò mai.

Ilaria Claudia Falgiani